0898-08980898

人这一辈子,总有那么几个日子,会深深刻在心里,怎么也抹不掉。就像老树的年轮,一圈一圈的,记录着岁月的痕迹。

命运这东西,谁也说不准,今天你看不上的人,明天可能就成了你高攀不起的存在。这世上的事,兜兜转转,总有它的道理。

1995年的夏天格外燥热,江州城里的梧桐树叶子都打了卷。陈志远坐在家里那张掉了漆的木桌前,手心里全是汗。窗外知了叫个不停,叫得人心慌。

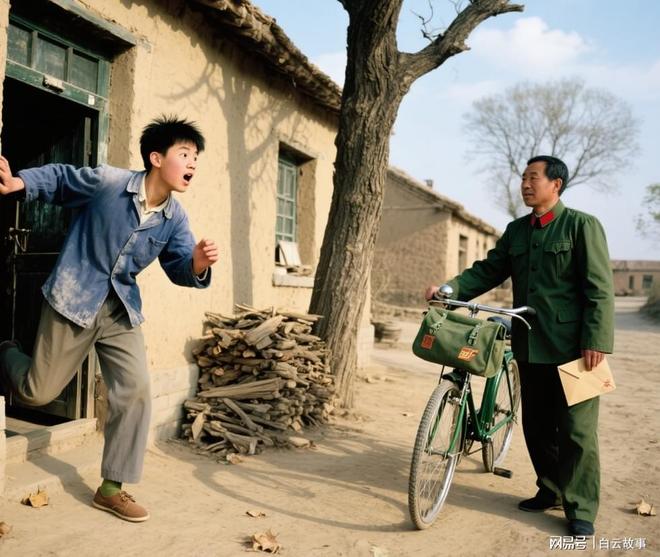

邮递员老王的自行车铃声从巷子口传来,陈志远腾地站起来,差点把凳子带翻。他冲到门口,老王正好停下车,从绿色的邮包里掏出一个牛皮纸信封。

陈志远接过信封的手在发抖。他撕开封口,里面是一张红色的通知书——江州师范专科学校。他的心一下子沉到了底。

“考上就好,考上就好。”母亲擦着手走过来,看了一眼通知书,“师专也不错,出来能当老师呢。”

陈志远没说话。他知道自己离本科线就差了八分,八分啊,就这么点分数,把他和顾雨薇的距离拉开了十万八千里。

顾雨薇家在城东的干部家属院,父亲顾国华是县供销社主任,家里条件在江州算是不错的。两人是高二的时候好上的,那时候陈志远成绩在班里数一数二,顾雨薇也不差。两人约好了要考同一所大学,最好是去省城,或者更远的地方。

陈志远骑上那辆二八大杠自行车,往顾家赶去。一路上他想了很多话,想着怎么跟顾雨薇解释,想着怎么安慰她,也安慰自己。

到了顾家门口,陈志远愣住了。院子里停满了小汽车和摩托车,都是来道贺的亲戚朋友。大门敞开着,里面传来阵阵笑声。

陈志远推着车进了院子,客厅里坐满了人。顾国华正春风满面地跟人寒暄:“同济大学啊,全国重点,经济管理系,这专业好,出来就是人才。”

陈志远站在门口,所有人的目光都转向了他。那些目光里有好奇,有审视,还有一些说不清道不明的东西。

她拉着陈志远到了后院的葡萄架下。七月的葡萄还是青的,一串串垂下来,像是没成熟的心事。

“他说我们不合适。”顾雨薇的声音越来越小,“我要去上海读四年本科,你在江州读三年专科……”

陈志远握紧了拳头,指甲掐进肉里:“雨薇,给我时间,我可以专升本,可以考研,我不会比任何人差的。”

顾雨薇摇着头,眼泪顺着脸颊滑下来:“对不起,志远。我爸已经给我介绍了一个人,也是考上同济的,他爸爸是市建委的……”

陈志远感觉胸口像是被什么东西堵住了,呼吸都变得困难。他看着顾雨薇,这个他以为会陪他走一辈子的女孩,现在却要转身离开了。

走出顾家大门的时候,陈志远听到顾国华的声音从客厅里传来:“那个陈家小子?配不上我们雨薇,一个师专生,能有什么出息?”

江州师专在城西的郊区,学校不大,几栋教学楼,几栋宿舍楼,还有一个长满荒草的操场。陈志远住在男生宿舍三楼,八人间,上下铺的铁床,吱呀吱呀响。

室友们大多是农村来的,家里凑钱供他们读书已经不容易了。晚上没课的时候,大家就聚在一起打牌,抽两块钱一包的红梅烟,偶尔买瓶啤酒,就算是改善生活了。

陈志远不合群。每天早上六点就起床,去图书馆占座位,一坐就是一整天。他给自己定了目标:专升本,然后考研究生,他要证明给所有人看,师专生不比本科生差。

大二的时候,陈志远遇到了韩明远教授。韩教授教政治经济学,五十多岁,戴着厚厚的眼镜,说话慢条斯理的。

有一次下课后,韩教授叫住了陈志远:“小陈,你的作业写得很好,有自己的见解。”

韩教授推了推眼镜:“年轻人有志气是好事。不过,条条大路通罗马,不一定非要走学术这条路。”

韩教授给陈志远开小灶,经常把他叫到办公室,给他讲一些书本上没有的东西。后来,韩教授还介绍陈志远去市政府办公室实习。

市政府办公室在一栋老式的办公楼里,陈志远被分到秘书科,主要工作就是写材料。办公室主任邵建民是个四十多岁的中年人,人很和气。

“小陈啊,好好干,基层很需要你这样的人才。”邵建民拍着陈志远的肩膀说,“毕业了考虑考个公务员,稳定,也能为老百姓做点实事。”

陈志远在办公室实习了半年,写材料的本事练出来了。领导要什么,他就能写什么,而且写得又快又好。有一次,市里要向省里汇报工作,材料要得急,陈志远一个晚上就搞定了,让邵建民刮目相看。

1998年春天,马上就要毕业了。陈志远面临选择:是继续读书,还是参加公?

韩教授找他谈话:“小陈,你是个人才,不管选哪条路,都会有出息的。但是我想说,基层需要你这样的年轻人,需要有知识、有理想、肯干事的人。”

陈志远想了很久。他想起顾国华的话,想起顾雨薇离开时的背影,想起母亲期盼的眼神。他要证明自己,用另一种方式。

公的成绩出来了,陈志远笔试第一,面试第二,被分配到江州市梅岭乡政府。

梅岭乡是江州最偏远的乡镇,从市区坐班车要三个多小时,路还不好走,都是盘山路。陈志远提着一个旧皮箱,坐在晃晃悠悠的班车上,看着窗外的大山,心里五味杂陈。

乡政府就三排平房,墙皮都掉得差不多了。陈志远被分到党政办,负责写材料。宿舍在办公室后面,一间小屋,一张木板床,一个破书桌,一个脸盆架,就这些家当。

乡党委书记罗建国五十来岁,皮肤黝黑,一看就是常年在基层摸爬滚打的。第一次见面,罗建国上下打量着陈志远:“小陈,听说你是师专毕业的?”

陈志远很快就显示出了自己的能力。省里来检查扶贫工作,要汇报材料,陈志远连夜写了一份,把梅岭乡的情况说得清清楚楚,把做的工作讲得有声有色,让省领导印象深刻。

2001年,陈志远被提拔为党政办副主任,副科级。同年,他通过自学考试,拿到了本科文凭。他把文凭寄给母亲,母亲高兴得哭了。

2003年夏天,梅岭乡遭遇了五十年一遇的洪水。山洪暴发,好几个村子被围困了。陈志远带着救援队,蹚着齐腰深的水,挨家挨户转移群众。

有一户人家,老太太死活不肯走,说要守着自己的房子。陈志远二话不说,背起老太太就走。老太太在他背上哭:“房子没了,我可怎么活啊。”

三天三夜,陈志远没合过眼,嗓子喊哑了,脚泡得发白。洪水退了,他又组织灾后重建,跑市里要物资,跑省里要政策。他的事迹上了市报的头版,标题是《青年干部的担当》。

2005年,二十八岁的陈志远被提拔为梅岭乡副乡长,成了全市最年轻的副科级干部。

这些年,他偶尔会听到顾雨薇的消息。听说她毕业后留在上海,进了一家外企,工资很高。听说她嫁给了那个市建委领导的儿子,在上海买了房子,过得很好。

2006年春天,陈志远被调到市经济开发区管委会,任副主任。这是他第一次回到市区工作,离开梅岭的时候,老百姓都来送他,那个被他背出来的老太太拉着他的手直哭。

开发区是改革的前沿阵地,陈志远负责招商引资。他带着团队南下广东,北上京津,一个项目一个项目地谈,一家企业一家企业地跑。

最难的是华东电子产业园项目。投资方是深圳的一家大企业,要求很高,好几个城市都在争。陈志远在深圳待了一个月,天天泡在企业里,了解他们的需求,解决他们的顾虑。

“陈主任,你们江州的诚意我们看到了。”企业老总终于松口了,“就冲你这股劲,我们投了。”

项目落地,投资五十个亿,直接带动就业八千人。市里的领导都很满意,陈志远的名字开始被更多人知道。

2009年,三十二岁的陈志远被提拔为经开区管委会主任,正处级。上任第一件事,就是推动产业转型升级。有几个高污染的化工项目找上门,给的条件很优厚,税收也高。

“钱是好东西,但是不能什么钱都要。”陈志远很坚决,“我们要的是可持续发展,不能为了眼前的利益,把子孙后代的饭碗砸了。”

他顶着压力,拒绝了这些项目,转而引进高新技术企业。刚开始很难,但是慢慢地,效果出来了。开发区的产值年年增长,环境也越来越好。

这期间,陈志远结婚了。妻子林婉清是市医院的护士长,人很贤惠。两人是经人介绍认识的,处了一年就结婚了。婚后生了个女儿,一家三口,日子过得平平淡淡的。

2012年,陈志远调任江州市副市长,分管工业和科技。他推出了“科技创新二十条”,给高新技术企业减税,给科技人才补贴,鼓励企业搞研发。政策一出,效果立竿见影,江州的高新技术产业产值三年翻了两番。

工作再忙,陈志远也保持着自己的习惯。每天早上六点起床跑步,晚上看一个小时的书。他不应酬,不拉关系,同事们都说他不像个领导。

他开的是单位配的普通公务车,一辆帕萨特,开了好几年了。穿的是商场打折买的西装,一套穿好几年。住的是市政府家属院的老房子,八十平方,一家三口正好。

2015年国庆节前,陈志远收到一条微信。发信息的是高中班长钱建华,二十年没联系了。

陈志远本来不想去的。这些年,他很少参加这种聚会,觉得没什么意思。但是钱建华又发来信息:“很多外地的同学都会回来,大家二十年没见了,聚一聚吧。”

聚会定在江州国际酒店,五星级的。陈志远请了半天假,穿着平时上班的那套灰色西装,打了辆出租车过去。

“志远啊,这些年在哪儿高就啊?”钱建华上下打量着陈志远,目光在那身普通的西装上停留了一下。

“普通公务员?”钱建华笑了,“志远,你也太谦虚了吧。来来来,大家都说说,这些年都在干什么。”

大家开始自我介绍。有开公司的,说去年赚了几千万。有做房地产的,说在省城有好几个楼盘。有在外企的,说年薪百万。

二十年了,她还是那么漂亮,保养得很好,看上去也就三十出头的样子。她穿着一身名牌,手里拎着个包,一看就价值不菲。身边跟着个男人,西装革履的,派头十足。

她的目光扫过人群,最后停在了陈志远身上。两人对视了一秒,她的笑容僵了一下,很快又恢复了。

顾雨薇的丈夫许明辉伸出手:“你好,我是许明辉,雨薇的先生,在上海做投资的。”

饭局开始了,大家边吃边聊。话题无非就是这些年谁混得好,谁赚得多,谁的孩子考上了什么学校。

“本地工作?”钱建华起哄了,“志远,你也太谦虚了。来来来,说说具体在哪个部门,什么职务?”

顾雨薇一直看着陈志远,目光复杂。她端起酒杯:“志远,这些年不容易吧?听说你当年只考上了师专……”

顾雨薇叹了口气:“你怎么还是这么不成器!当年要是再努力一点,考个好大学,现在也不至于……”

进来的是个穿西装的中年人,后面跟着几个人。中年人扫了一眼包厢,目光落在陈志远身上,快步走了过来。